Membaca Ishiguro memang bisa jadi melelahkan. Caranya bercerita yang senantiasa berupa reminiscence tak beraturan dari satu atau dua tokoh utamanya tak pernah memang tak pernah gagal memancing rasa ingin tahu. Tapi setelah sekian ratus halaman membaca loncatan-loncatan memori yang seringkali nggak urut, saya tidak bisa tidak merasa sedang digoda habis-habisan oleh penulis kelahiran Jepang yang besar di Inggris ini. Cara bercerita Ishiguro memang tidak berubah. Trik yang sama diulang-ulangnya dari buku pertama hingga bukunya yang terbaru, terbit tahun lalu.

Membaca Ishiguro memang bisa jadi melelahkan. Caranya bercerita yang senantiasa berupa reminiscence tak beraturan dari satu atau dua tokoh utamanya tak pernah memang tak pernah gagal memancing rasa ingin tahu. Tapi setelah sekian ratus halaman membaca loncatan-loncatan memori yang seringkali nggak urut, saya tidak bisa tidak merasa sedang digoda habis-habisan oleh penulis kelahiran Jepang yang besar di Inggris ini. Cara bercerita Ishiguro memang tidak berubah. Trik yang sama diulang-ulangnya dari buku pertama hingga bukunya yang terbaru, terbit tahun lalu. Buku-bukunya yang pertama, A Pale View of Hills (1982), Artist of the Floating World (1986) dan The Remains of the Day (1989) masih mengambil setting di ‘hari ini’ di ‘dunia yang kita akrabi’, di mana waktu berjalan linear meski ingatan manusia mungkin memang bisa (dan biasa) mbulet tak berujung tak berpangkal. Melalui buku-bukunya, Ishiguro menunjukkan kepiawaian dalam memahami labirin pemikiran manusia. Betapa cara seseorang bercerita tentang sesuatu yang terjadi lama lalu, caranya memerikan sifat, perilaku, tindak tanduk seseorang lain justru jadi jendela lewat mana kita melihat sifat dan perilaku si pencerita. Ishiguro tidak mendeskripsikan karakter tokoh-tokohnya, ia menggambarkan, ‘menyarankan’, karakter-karakter tersebut. Kita diajak untuk merasakan, menimbang dan memutuskan karakter masing-masing melalui cara para tokoh merekam dan menceritakan masa lalu mereka, apa yang mereka ingat dan apa yang mereka lupakan. Subtilitas ‘penggambaran’ karakter utama Ishigurolah yang mungkin merupakan salah satu alasan utama kenapa saya ‘ketagihan’ membaca novel sarjana seni Universitas Kent, Inggris ini.

Sedangkan dalam beberapa bukunya yang terakhir (saya harus mengaku baru baca The Unconsoled bertahun 1995 dan baru selesai menikmati bukunya yang terbaru: Never Let Me Go terbit tahun lalu di awal tahun, ada satu bukunya yang belum terbaca When We were Orphans dari tahun 2000) Ishiguro mulai bertualang ke dunia yang berbeda. Caranya bercerita belum berubah. Dus, pembacanya masih tetap diajak untuk mengupas karakter tokoh-tokohnya selapis demi selapis, secerita demi secerita. Yang secara kontras membedakan The Unconsoled dan When We were Orphans dari tiga buku pertama Ishiguro adalah latar dunia di mana narasi mengambil tempat. Dalam The Unconsoled, seorang pianis dibawa terlempar ke satu kota di antah berantah Eropa di mana waktu, ruang, realitas, mimpi, dan ingatan seolah teraduk jadi satu tanpa pembatas yang jelas. Ketika satu pintu dibuka, setting siang di ruang yang baru ditinggalkan tiba-tiba beranjak jadi malam di ruang yang baru dimasuki. Menantang memang, kita seolah dilemparkan ke satu setting di mana segala yang kita mengerti sebagai realitas dan prediktabilitas diputar bolak-balik. Meski inovatif, saya mesti mengaku kalau dunia baru ini kelamaan jadi membosankan, justru karena absennya ‘hukum-hukum’ sederhana yang menata keseluruhan 'realitas' dalam buku tersebut. Absennya sistem. A complete chaos ternyata membosankan.

Sementara di bukunya yang terakhir, Ishiguro dengan berani mengolah satu issue relatif baru yang diperkenalkan oleh sains belakangan ini: dunia yang mengenal teknologi kloning. Dengan fantasi yang menarik, elaborate namun masih bisa diterima logika, Ishiguro mencoba menceritakan pada kita tragedi kemanusiaan yang mungkin terjadi di dunia di mana manusia dapat ditumbuhkan dari satu sel primula manusia lain. Yang sungguh saya suka dari novel terakhir ini, adalah ia tidak ‘jatuh’ ke klise novel fantasi. Ia tidak mengebom kita dengan detil-detil futuristis. Sebaliknya, Ishiguro meletakkan ceritanya di Inggris, dengan detil geografik yang masih bisa kita akrabi. Ia berhasil menarasikan satu kemungkinan tragedi di masa datang tanpa terjebak di masa yang belum datang itu. Meski begitu, sebagaimana paragraf pembuka saya di depan. Plot Ishiguro berjalan sungguh pelan, dengan revelasi yang sporadis tentang kepingan-kepingan penting dari keseluruhan cerita. Karena pelannya plot, seringkali revelasi serupa jadi sudah terbaca sebelum ia mengada. Alih-alih menjadi penggugah untuk membaca lebih jauh, ia malah terasa sebagai anti klimaks yang datang berulang-ulang. Jika dalam The Unconsoled Ishiguro sukses membingungkan saya dengan keliaran plot, maka Never Let Me Go sukses membuat saya bosan di tengah jalan.

Meski demikian, keunikan dan kelihaiannya mengolah tema masih tetap jadi gimmick tersendiri untuk membaca buku ini hingga tuntas. Dan sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh Ishiguro ketika menulis buku ini, saya kira buku ini punya cukup kekuatan untuk mengundang kita kembali mempertimbangkan betapa pilihan-pilihan kita sebagai ras hari ini akan memiliki konsekuensi yang tak terpikirkan di masa mendatang.

Some of the contemporary writers do reach the level of mastery, though.

Some of the contemporary writers do reach the level of mastery, though.  Well, okay, you might find the book funny in a bit-too-vulgar sense. Unlike Wilde or Murdoch, you might even add. But then again, don't you think that the vulgar is not a static area? Do its boundaries not a dynamically moving shade limiting the land of clear conscience? Meaning, whatever vulgar by the time of Wilde and Murdoch might not worth a tickle in the conscience of nowadays defender of ethical values? And what we have in Hornby's now is something that is unthinkable to be spread out in public by the time of Oscar Wilde? (I don't really think so though ... I mean, when did Marquis de Sade wrote his 120 days of Sodom? :) ) So what we read in Hornby's work is just a common cost of being witty ... by being a bit out of necessity.

Well, okay, you might find the book funny in a bit-too-vulgar sense. Unlike Wilde or Murdoch, you might even add. But then again, don't you think that the vulgar is not a static area? Do its boundaries not a dynamically moving shade limiting the land of clear conscience? Meaning, whatever vulgar by the time of Wilde and Murdoch might not worth a tickle in the conscience of nowadays defender of ethical values? And what we have in Hornby's now is something that is unthinkable to be spread out in public by the time of Oscar Wilde? (I don't really think so though ... I mean, when did Marquis de Sade wrote his 120 days of Sodom? :) ) So what we read in Hornby's work is just a common cost of being witty ... by being a bit out of necessity. Di salah satu album Ella Fritzgerald, seorang pengiringnya sempat memuji ikon vokal Jazz ini sebagai 'first and foremost jazz musician' karena cerdas dan tanggapnya sang vokalis beradu improvisasi versus alat musik yang tengah mengiringinya. Vokalisasi yang lebur jadi bagian dari keseluruhan musik. Bukan sebagai highlight yang mesti dilayani, bukan pula sebagai pulasan latar belakang.

Di salah satu album Ella Fritzgerald, seorang pengiringnya sempat memuji ikon vokal Jazz ini sebagai 'first and foremost jazz musician' karena cerdas dan tanggapnya sang vokalis beradu improvisasi versus alat musik yang tengah mengiringinya. Vokalisasi yang lebur jadi bagian dari keseluruhan musik. Bukan sebagai highlight yang mesti dilayani, bukan pula sebagai pulasan latar belakang. Salah satunya, adalah ketika Chick Corea, die wunderkind, mantan pianis Lionel Hampton yang ramuan tuts keyboard nya ranging dari imajinatif sampai bikin pusing kepala itu (iya lho ... baru setelah denger beberapa album 'eksperimental'nya saya ngaku kalo keyboard ternyata sangat bisa dibikin jadi semembingungkan instrumen tiup di bibir Coltrane) main bareng Friedrich Gulda dan Harnoncourt. Dua pianis yang disebut belakangan itu namanya sering terdengar di belantika musik klasik. Gulda sering tersua kalo lagi nyari CD nya Beethoven, sementara Harnoncourt lebih sering main musik dari jaman baroque. Itu juga kalau nggak salah. Abis gimana, saya kan sebenernya buta musik, cuma ngerti dengerin dan bilang sreg atau nggak ...

Salah satunya, adalah ketika Chick Corea, die wunderkind, mantan pianis Lionel Hampton yang ramuan tuts keyboard nya ranging dari imajinatif sampai bikin pusing kepala itu (iya lho ... baru setelah denger beberapa album 'eksperimental'nya saya ngaku kalo keyboard ternyata sangat bisa dibikin jadi semembingungkan instrumen tiup di bibir Coltrane) main bareng Friedrich Gulda dan Harnoncourt. Dua pianis yang disebut belakangan itu namanya sering terdengar di belantika musik klasik. Gulda sering tersua kalo lagi nyari CD nya Beethoven, sementara Harnoncourt lebih sering main musik dari jaman baroque. Itu juga kalau nggak salah. Abis gimana, saya kan sebenernya buta musik, cuma ngerti dengerin dan bilang sreg atau nggak ... Karya lain yang saya suka, adalah Yo Yo Ma playing the music of Astor Piazzola. Menurut sahibul cerita, Astor Piazzolla adalah pendekar bandoneon yang merevitalisasi tango di jagad musik Argentina. Sementara Yo Yo Ma? yang saya tahu sih, cellist kelahiran Paris ini lebih sering saya lihat di cover CD yang mengusung Brahms, Schumann atau Mozart. Tapi pas si bapak berkacamata ini menggesek cellonya demi nama Astor Piazzolla ... wah ... saya seperti diterbangkan begitu saja ke ranah latin dimana gairah bertebaran di udara seperti serbuk bunga.

Karya lain yang saya suka, adalah Yo Yo Ma playing the music of Astor Piazzola. Menurut sahibul cerita, Astor Piazzolla adalah pendekar bandoneon yang merevitalisasi tango di jagad musik Argentina. Sementara Yo Yo Ma? yang saya tahu sih, cellist kelahiran Paris ini lebih sering saya lihat di cover CD yang mengusung Brahms, Schumann atau Mozart. Tapi pas si bapak berkacamata ini menggesek cellonya demi nama Astor Piazzolla ... wah ... saya seperti diterbangkan begitu saja ke ranah latin dimana gairah bertebaran di udara seperti serbuk bunga. Menikmati buku-buku Ishiguro bisalah dibayangkan bak berjalan-jalan menikmati taman jalan bercecabang a la Luis Borges. Meski baru dua buku Ishiguro yang sempat mampir di tangan, keduanya bicara dengan langgam yang mirip. Bicara sebagai orang pertama yang menjalani hari-hari musim gugur kehidupan, tokoh-tokoh Ishiguro menemukan diri mereka reminiscing, mengingat berbagai hal yang lewat sudah. Dan dengan memanggil kembali percakapan-percakapan lama, kenangan dan kesan lalu, mereka mendefinisikan harapan-harapan, menemukan keinsyafan-keinsyafan baru.

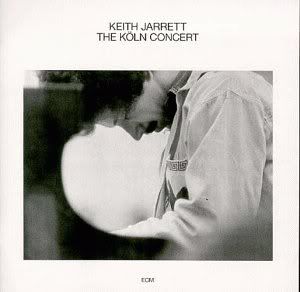

Menikmati buku-buku Ishiguro bisalah dibayangkan bak berjalan-jalan menikmati taman jalan bercecabang a la Luis Borges. Meski baru dua buku Ishiguro yang sempat mampir di tangan, keduanya bicara dengan langgam yang mirip. Bicara sebagai orang pertama yang menjalani hari-hari musim gugur kehidupan, tokoh-tokoh Ishiguro menemukan diri mereka reminiscing, mengingat berbagai hal yang lewat sudah. Dan dengan memanggil kembali percakapan-percakapan lama, kenangan dan kesan lalu, mereka mendefinisikan harapan-harapan, menemukan keinsyafan-keinsyafan baru. Keith Jarrett, terlahir di Amerika dari keluarga berakar kuat di Eropa, adalah salah satu pianis yang merambah begitu banyak medan musik. Dibesarkan dalam tradisi piano klasik, Jarrett menulis dan menerbitkan beberapa album solo klasik. Namun namanya -kalau nggak salah- sempat terbawa juga bersama charles Lloyd Quartet, dan setelahnya bersama band nya Miles Davis, sebagai pianis kedua, siapa pianis pertamanya? Yup, the great Chick Corea.

Keith Jarrett, terlahir di Amerika dari keluarga berakar kuat di Eropa, adalah salah satu pianis yang merambah begitu banyak medan musik. Dibesarkan dalam tradisi piano klasik, Jarrett menulis dan menerbitkan beberapa album solo klasik. Namun namanya -kalau nggak salah- sempat terbawa juga bersama charles Lloyd Quartet, dan setelahnya bersama band nya Miles Davis, sebagai pianis kedua, siapa pianis pertamanya? Yup, the great Chick Corea.